M5Stack用FPGAボードに搭載しているMAX Vシリーズには、オシレータが内蔵されています。(ので、外部発振回路を設けていません。)

FPGAのテストとして、内蔵オシレータを動かしてみます。

プロジェクト作成からの手順は、以下の通り。

M5Stack用FPGAボードに搭載しているMAX Vシリーズには、オシレータが内蔵されています。(ので、外部発振回路を設けていません。)

FPGAのテストとして、内蔵オシレータを動かしてみます。

プロジェクト作成からの手順は、以下の通り。

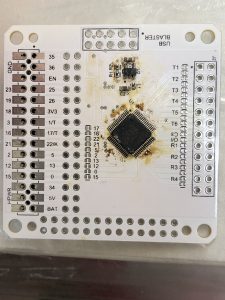

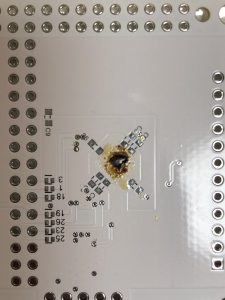

FPGA(MAX V)のExposed Padに対応するべく、パッド部分に穴を開けてみました。

パッド部分に、軽くハンダを盛っておきます。 実装後の状態は、こんな感じ。(ちょっと汚いです。レジストが白色なせいか、結構フラックスが目立ちますね。)

実装後の状態は、こんな感じ。(ちょっと汚いです。レジストが白色なせいか、結構フラックスが目立ちますね。) 裏面から、ハンダを流し込みました。(こてが入らなかったので、少し穴を大きくしました。)

裏面から、ハンダを流し込みました。(こてが入らなかったので、少し穴を大きくしました。) これで大丈夫か?と思うような感じですが。

これで大丈夫か?と思うような感じですが。

このパッケージ(EQFP64)では端子にGNDが出てないので、導通チェックすることもできず…

一応、M5Stackと接続して、それっぽい電圧(3.3V)がFPGAの端子に出ていることはテスタで確認しました。

と、ここでUSB BLASTERを調達していないことに気づきました。(ずっと前に自作してた気でいたんですが、BYTE BLASTER相当だったようでパラレルポートが必要だと。最近使っているPCでは、そんなポートもなく…)

ということで、Terasic USB Blaster注文しました。(遊べるのは、次の3連休かな。)

M5Stack用のFPGAボードを実験してます。

といっても、基板を起こしたのは昨年の9月なんですけどね…(ずっと放置していて、やっと重い腰を上げた、と)

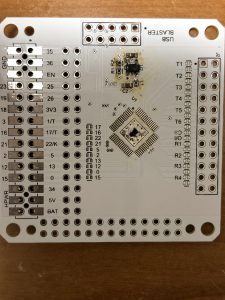

搭載しているのは、intel(ALTERA)のMAX Vシリーズで、64pinEQFPパッケージ版(集積度のバリエーションで、5M40Z/5M80Z/5M160Zの3種類)です。

とりあえず、電源回路の部品だけ実装。FPGA用の約1.8Vは作れました。テスタで電圧を測っただけで、リップル測定とかはまだやってません。

スイッチサイエンスのクリスマスセールで安くなってたので、冬休み中のオモチャ用としてM5Stack FIREを買っておきました。

ざっと動作確認してみましたが、ほぼ問題なく動作しました。

なお、開発環境は、VisualStudioCode+PlatformIOを使用しています。

M5Stackのプログラム開発環境で、PlatformIOがよさそうとのことで、VisualStudio Codeで少し試してました。

ですが、M5Stackによる傾斜計が、この環境ではうまく動きませんでした。

M5Stack用フレームを改善してみるでご紹介した方法をベースとして、色々と試行錯誤し、何とか下記に示すような手順を確立しました。現在は、この手順で製造したものを出荷しています。(なにぶん、手作業でやってますので、出来栄えに多少のばらつきがあります。ご容赦ください。)

M5Stack用ユニバーサル基板キットに添付しているフレームですが、正直、精度があまり高くありません。

当該記事や販売サイトに載せている写真を見ていただければわかりますが、フレームにあるツメの部分が荒く、欠けていたりします。

原因ですが、ウチの3Dプリンタ特有のものなのか、造形の底面側があまりキレイに出力されません。でも、上面側は比較的キレイに出ます。

ラズパイ用RS-232Cボード(RpiRs-001、RpiRs-002)、LPC810化基板に続いて、M5Stack用ユニバーサル基板キットもスイッチサイエンスさんのサイトで販売して頂けることになりました。

久々の投稿になります。

4月ごろにM5Stackの存在を知って購入し、電子工作向けなどちょっとしたツールを作れないか、色々調べつつ検討してきました。

で、お盆休みの1週間を使って、やっとラインモニタ(UART)を何とか形にしました。

この段階ではソフトウェア上の話なので、実際に使えるようにするには、RS-232C信号を入力するインタフェース回路が必要になります。

で、色々と失敗したので、書き残しておこうかと。

とうとう、3Dプリンタに添付されていたフィラメント(250g、PLA)を使い切りました。

ラズパイ用RS-232Cボードのアプリケーション例の写真にあるケースは、DMM.makeに発注したものですが、こんな3Dモデルが元となってます。

[canvasio3D width=”320″ height=”320″ border=”1″ borderCol=”#F6F6F6″ dropShadow=”0″ backCol=”#FFFFFF” backImg=”…” mouse=”on” rollMode=”MouseOver” rollSpeedH=”20″ rollSpeedV=”0″ objPath=”/wp-content/uploads/2018/06/Home-Rpi.stl” objScale=”0.5″ objColor=”#00C000″ lightSet=”7″ reflection=”off” refVal=”5″ objShadow=”off” floor=”off” floorHeight=”42″ lightRotate=”on” vector=”off” mousewheel=”on” Help=”off”] [/canvasio3D]

コレを出力してみようと、何回も繰り返しました。